AN TÉ A BHÍÓNN SIÚLACH, BÍONN SCÉALACH

~ We Who Travel Have Stories To Tell ~

~ Wir, die reisen, haben Geschichten zu erzählen~

Und wie viel es wieder zu erzählen gibt, konnte ich mir im Vorfeld des Panceltic Ultra, kurz PCR, nicht vorstellen …

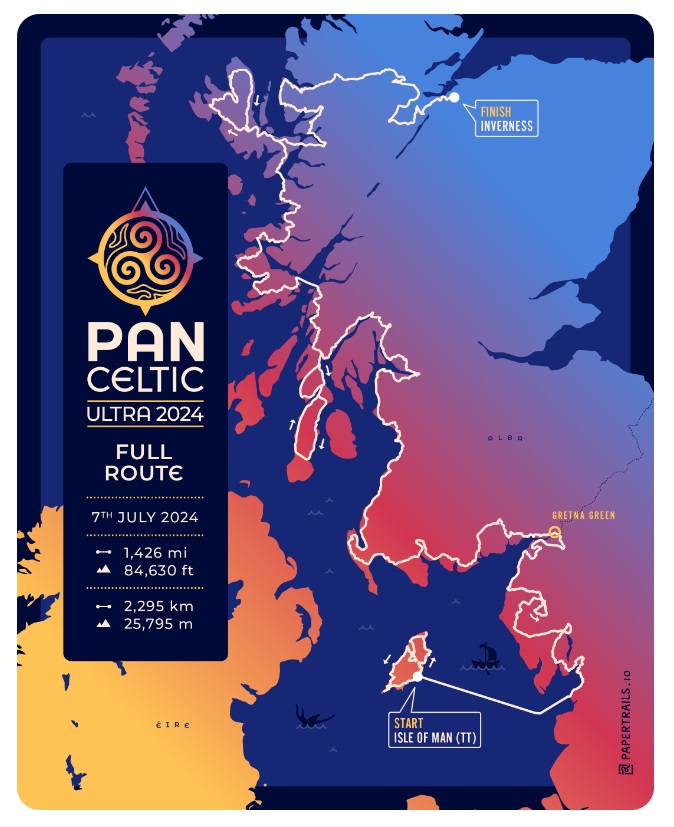

Panceltic Ultra Race in Kürze:

Eine rund 2400 Kilometer lange Radstrecke mit Start und Zeitfahren auf der Isle of Man, um dann die schottische Küste mit Isle of Mull und Isle of Sky abzufahren bis zum Ziel in Inverness. Veranstalter Web-Site

Zuerst mein Video:

Nur wenig Zeit zum Lesen? Britta von Skinfit hat eine wunderbare Zusammenfassung meines Abenteuers erstellt.

Mein Roman …

Auftakt: Zeitfahren auf der Isle of Man:

Bekannt ist die Insel wegen des im Motorsport berühmtberüchtigten TT, der Tourist Trophy, bei der die Motorradfahrer eine Runde von gut 60 Kilometern 6-mal bewältigen müssen. Schnellste Rundenzeit sind unglaubliche 17 Minuten. Trauriger Rekord von bisher über 250 tödlich Verunglückten. Wir Radfahrer gehen das gemütlicher an.

Für mich ist es schon im Vorfeld des Rennens aufregend. Der Hinflug: Kommt mein Rad rechtzeitig an bzw. wird es mit der Lithium-Batterie in der Sattelstütze überhaupt mitgenommen … (ich bin gebranntes Kind von meiner GBDuro- Heimreise )

Kann ich mich bei meiner Gastfamilie Jaqui und Richard überhaupt verständigen mit meinen mageren Englischkenntnissen? Beim Rad-Zusammenbauen dann der Schreck: Die Schaltung funktioniert nicht, die Shimano DI2 ist „tot“. Richard fährt mich über die Insel zum Mechaniker, das Rennen kann kommen! Die Aufregung wird immer größer … Hier tausend Dank an Jaqui und Richard für die herzliche Aufnahme, die Taxidienste und und und …, auf Revanche!!!

Nacht eins: 157 km/ 2900 Hm: über die Isle of Man

Am Samstag, 6. Juli ist es dann soweit. Die Teilnehmer versammeln sich bei Douglas. Registrierung und ein Schwätzchen da und dort. Meine Aufregung wächst. Sie ist aber vorbei, als es endlich losgeht. Wir werden nach einem Briefing (bei dem ich ehrlich gesagt nicht alles verstehe) in Gruppen auf die Strecke geschickt. Glücklicherweise darf ich in einer der ersten Gruppen starten, ich muss die 157 Kilometer lange Runde bis spätestens halb acht Uhr am nächsten Morgen geschafft haben, denn dort treffen sich alle wieder auf der Festlandfähre.

Schon auf den ersten Kilometern bekomme ich einen ersten Geschmack über das, was mich in den nächsten Tagen erwarten wird: steilste Anstiege. Oje, bei meinen etwa 20 kg Rad & Gepäck eine Herausforderung. Die Landschaft auf der Insel und das Zusammentreffen mit netten Gleichgesinnten lässt mich das vergessen und noch sind die Beine ja frisch. Auf Halb-Weg ein etwa 400m hoher Berg. Das Wetter hält sich nicht an die Wettervoraussagen, hier auf der Nordseite der Insel beginnt es zu regnen; ich lege meine Regenkleidung an und fahre weiter.

Auf dem höchsten Punkt schüttet es wie aus Kübeln und da es hier baumlos und ungeschützt ist, greift noch dazu der Wind scharf an, es ist eisig kalt -nicht mehr als 5°C, und ich zittere wie Espenlaub. Ich sehe kaum mehr etwas auf der steilen Abfahrt und der Lenker überträgt mein Schlottern auf das Rad. Ich schlingere vorsichtig bergab. Warm wird es mir erst wieder, als ich die Meeresquote erreicht habe und die nächsten Anstiege warten. Mein Garmin gerät glaubt mich wieder mal auch hirnmäßig fordern zu müssen.

Auch das noch: Die Karte mit der Strecke zeigt sich wieder mal als genordet. Das heißt, ich muss bei jeder Richtungsänderung denken, wohin ich nun abbiegen muss, nicht einfach, da ich ja schon mit dem Linksverkehr sehr gefordert bin jetzt an den ersten Tagen. Mehrmals verfahre ich mich. Aber ich bin gut in der Zeit und kann den Tagesbeginn um etwa 3:30 Uhr genießen. Die Aussicht auf der Küstenstraße ist genial. Gegen 5 Uhr habe ich mein Ziel erreicht. Sachen trocknen, frühstücken, dann geht es auf die Fähre. Die 4 ½ Stunden auf der Fähre kann ich etwas ausruhen, aber an viel Schlaf ist im Kinder-Spielbereich leider nicht zu denken. Zudem stelle ich meinen Wecker viel zu früh, die Fähre war verspätet abgefahren und somit verzögert sich die Ankunft.

Tag eins (128 km/ 1800 Hm): Heysham – Ambleside

Am Festland gibt es nochmal eine Versammlung aller Teilnehmer*innen und dann die sehnlichst erwartete Ansprache des „Clan-Chefs“ Mally. Und endlich dürfen wir los, getrennt nach MO (Magnum Opus Rider hatten im Vorfeld schon einen herausfordernden Bewerb hinter sich gebracht und mussten pünktlich beim Start sein, berechtigt waren Fahrer, die mindestens zwei PCR gefinisht hatten), und dann kamen die Fahrer der kurzen und langen Strecke dran, der Short Route (1736km/ 19.546 Hm) und Full Route (2393 km/ 26.931 Hm).

Endlich geht es los. Es ist schon fast 15:00 Uhr und ich hatte im Vorfeld schon die Vermutung, dass ich an diesem ersten Renntag nicht sehr weit kommen würde. Allerdings war mein Plan der, dass ich noch über den Hardknott-Passs hinter mich bringen wollte und dann eine Schlafpause einlegen. Mein Plan wurde also schon hier am ersten Tag durcheinandergebracht. Eine durchfahrene Nacht reichte mir, ich switchte um, möchte nun in einem Hotel übernachten und nehme die Buchung unterwegs vor. Das ist eine der PCR-Regeln, man darf Unterkünfte nicht im Vorfeld buchen und man darf keine Hilfe von anderen annehmen, die nicht auch für alle anderen Teilnehmer*innen verfügbar ist. Mein Ziel an diesem Tag ist Ambleside, ein Ort im wunderschönen nordenglischen Lake District. Ganz leicht gehen die etwa 130 Kilometer nicht herum, da mir eine kräftige Brise entgegenweht.

In Ambleside checke ich ein, lasse verbotenerweise mein Zelt und Proviant hinten und gehe noch auf die 18 Kilometer lange Runde. Die 440 Höhenmeter bringen mich in eine sehr schöne Gegend, die fast alpin anmutet und unseren Almregionen ähnelt. Die Steilheit der Anstiege tut ganz schön weh. Zurück im Ort stocke ich im Supermarkt noch meine Vorräte auf. Die Supermärkte haben in UK glücklicherweise von frühmorgens bis meist 23:00 Uhr geöffnet und das 7 Tage in der Woche.

Tag zwei: 241 km/ 3400 Hm: Ambleside – CP 1 Kirkpatrick

Schon kurz vor dem Wecker um 3:00 Uhr wache ich auf, packe, esse eine Kleinigkeit und sitze bald wieder im Sattel. Wrynose Pass und Hardknott stehen an. Das Kopfzerbrechen, eine Morgen-Bergtour vor mir zu haben, bewahrheitet sich: Die Straße auf den Wrynose Pass ist mit einer Steigung von bis zu 30 Prozent eine der steilsten in England. Die Steilheit zwingt mich nicht nur an einer Stelle vom Rad. Und an der steilsten Stelle komme ich -kaum zu glauben- auch zu Fuß kaum hoch, immer wieder rutschen meine MTB-Schuhe auf dem glatten Asphalt ab. Sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Auf dem höchsten Punkt wunderbarer Sonnenaufgang. Dasselbe gilt für den Hardknott Pass: auch hier ist Wandern angesagt. Auf den sehr steilen Abfahrten halte ich meinen Lenker sehr verkrampft. Erleichterung dann am Bergfuß, meine Motivation steigt wieder. Erst recht, als ich dann wenig später in einem kleinen Supermarkt einen Latte Macchiato und frisch gepressten Orangensaft bekomme. Ab und zu ein kleines Schwätzchen mit anderen gut bepackten Radfahrern. Nicht alle glauben mich zu verstehen oder verstehen mich wirklich nicht: wahrscheinlich rede ich einen schönen Quatsch mitunter, aber es geht immer leichter mich „aufzudeutschen“, äh „aufzuenglischen“ – gibt es das?

230 Kilometer liegen vor mir, ich habe vor, in der Kontrollstelle ein paar Stündchen zu schlafen, im Freien ist es unerwartet kalt, zum Teil nur 3-4°C

Sind die Steigungen über 15-16% knarzt irgendwas an meinem Rad ganz fürchterlich. Was ist das? Die Kurbel? Ist vielleicht das Tretlager kaputt? Komme ich überhaupt bis nach Inverness? Radläden gibt es nur wenige an der Strecke. Würden meine Beine auch so knartzen, gäbe es ein ganz schönes Konzert. Die Steigungsangaben auf meinem Navi sind teils erschreckend: meine Beine sind schon froh, wenn als Farbe nur ein Mittel-Dunkelrot angezeigt wird und nicht ein Dunkel-Dunkelrot. Immer wieder ein paar Meter zu Fuß. Schenkt mir ja niemand was, wenn ich mich im Sattel hochquäle. Ich bin froh um meine MTB-Schuhe. Im Laufe des Rennens sehe ich bei einigen Teilnehmern völlig ruinierte Rennrad-Schuhprofile.

Nach einigem Auf und Ab komme ich nach Braithwaite. Ab hier gibt es wieder eine Schleife durch die Berge. Im Dorf kommen mir Fahrer entgegen. Die Glücklichen haben die Runde wohl schon absolviert. Zwei hohe Berge sollten es sein. Beim ersten, dem Newlands Pass sehe ich schon von Weitem, dass dort Leute hochwandern. Oje! Und dieser sollte noch der gnädigere Pass sein. Hatte ich mich vor Wrynose und Hardknott gefürchtet, so hatte ich diese beiden gar nicht so auf dem Schirm gehabt.

Auch der nun anstehende Honister Pass hat Steigungsprozente von über 25% zu bieten und ich muss sicher über 2 Kilometer hinauf wandern. Anstiege mach ich im Grunde ja, aber wenn die dann so steil sind, dass man beim Schieben zurück rutscht und die Bremse krampfhaft umklammern muss, um nicht das Rad mitzuziehen, dann ist das weniger lustig. Die Abfahrt ist dafür traumhaft und ein paar Stündchen später bin ich wieder in Braithwaite und nun bin ich die, die mitleidig auf die ankommenden Radfahrer blicke, die die Schleife noch vor sich haben. Im Shop, den sehr nette Frauen führen, gibt es leckeres Essen und ich gönne mir einiges. Anscheinend glauben die Damen, ich bestelle für zwei, denn ich bekomme zwei Gedecke und zwei hoch beladene und lecker garnierte Teller serviert. Zum Abschluss noch ein Dessert und ein Latte, so heißt hier der Latte Macchiato – natürlich wie immer mit zweimal Zucker, man gönnt sich ja sonst nichts.

Weiter geht es über einige Hügel, immer wieder zwingt mich die Steilheit vom Rad, dann wird es nahezu eben, viele Kilometer lang, die Route führt entlang des National England Coast Path, manchmal bis zur Mitte zugewachsen und ich muss durch das Gras pflügen. Müdigkeit überkommt mich und ich mache einen kurzen Powernap-Stopp auf einer Parkbank. In der Ferne hört man Donnner-Grollen. Es war wohl eine gute Wahl so früh aufzustehen, denn dunkle Wolken dräuen über den Bergen, die ich gerade hinter mir gelassen habe. Die jetzt da hoch müssen, fahren wohl im Gewitter. Es fängt an zu tröpfeln und so mache ich mich ohne Nickerchen wieder auf den Weg.

Der Radweg führt nun am Meer entlang, dann biegt er wieder ins Landesinnere ab. Es geht durch landwirtschaftliches Gelände. Ich treffe immer wieder die gleichen drei Radfahrer. Irgendwann geht nichts mehr, wir stehen allesamt im Stau und das bestimmt 20 Minuten lang. Vor uns ein offenes Gatter und von der Weide begeben sich unzählige Kühe gemächlich in Richtung Stall. Immer wieder stockt es, da nachkommende Kühe erst mal stehen bleiben und gucken müssen, wer da steht, nämlich wir Radfahrer. Endlich ist das Ende erreicht, ein Traktor treibt die letzten vor sich her. Nun kommen auch wir wieder in Schwung. Der Boden ist allerdings total verdreckt. Meine Räder starren vor Kuh-Kacke und wohin die Soße überall hin gespritzt ist, möchte ich gar nicht wissen. Oje!

Die fast hundert Kilometer gehen recht flott von der Hand, ich erreiche die schottische Grenze. Nanu, ich dachte, ich sei schon längst in Schottland. Der Grenzort, Gretna Green, ist berühmt. Der Ort wurde über 200 Jahre lang von minderjährigen Paaren aus England, bald aber auch aus Teilen des übrigen Europas zur Hochzeit aufgesucht, weil sie hier ohne Erlaubnis der Erziehungsberechtigten eine Ehe schließen konnten.

Kurzer Tankstellenstopp, wer weiß, wann ich am nächsten Tag wieder die Möglichkeit bekomme mich zu versorgen … laut meiner Planung stehen abgelegene Gegenden an …

Ich treffe auf Caudia Gugole, eine Radfreundin aus Italien, die die short Route fährt und zusammen rollen wir im CP1 im Dorfgemeinschaftshaus Kirkpatrick-Fleming ein. Nach dem anstrengenden Tag und den beiden Tagen ohne viele Leute um mich ist das „Gewusele“ am Kontrollpunkt mir irgendwie zu viel. Vermutlich mache ich einen irgendwie verwirrten Eindruck und weiß in der fremden Sprache zunächst glaube ich nur Blödsinn zu antworten. Oje, oje! Ich esse und trinke was, Katzenwäsche und schaue mich in der Turnhalle um, in der ich mein Schlaflager aufbauen kann. Wie erwartet ist es dort nicht still, Schnarchen, auf Matten Rumgerutsch, … es ist für mich Schlafsensibelchen fürchterlich laut. Zu meinem Ohrstöpseln habe ich immer schon ein gestörtes Verhältnis, sie ploppen immer gleich wieder aus den Ohren raus und genervt stehe ich nach sicher nicht mehr als 2 Stunden Ruhe wieder auf, packe meine Sachen. Warum ich dabei immer so viel Zeit verliere, ist mir rätselhaft, aber es ich mir wichtig, alle Sachen an ihrem definierten Ort zu verstauen, damit ich sie jederzeit schnell wiederfinde.

Kleiner Diskurs zum Thema Gepäck: Schlafsack, Zelt, Zeltunterlage, Matte und Kopfkissen kommen in die Lenkerrolle, Zeltgestänge, Schlafgewand, Esssachen und Regenzeug in die Seitentasche (Tailfin Pannier). In meine Tailfin Top Bag auf dem Carbon Rack hinter meinem Sattel kommen alle Dinge, die ich nicht regelmäßig brauche, wie Werkzeug, Reiseapotheke, Wechselkleidung, eiserne Reserve bezüglich Verpflegung (die ich aber unangetastet wieder mit nach Hause bringen werde, 2 gefriergetrocknete Mahlzeiten, einige Gels und Riegel). Das ist noch so eine Sache- ich hamstere: Ich schleppe Esssachen und Wasser zur Genüge mit über die Berge, verbrauche sie erst kurz bevor ich neues bunkern kann, das heißt zum Beispiel in Sachen Wasser, zwei Flaschen, eine große mit einem Liter und eine kleinere sind am Rad. Die kleine trinke ich immer aus, einen großen Teil der zweiten Flasche schütte ich meist aus, wenn es neues Wasser gibt. Ist das nicht krank? Aber ich will keinesfalls auf dem Trockenen sitzen bleiben. Jetzt kann man verstehen, warum mein Rad mit Gepäck über 20 Kilogramm wiegt, ich will gewappnet sein für alle Fälle. Aber schnell über die Berge kommen geht da nicht. In meinem Foodbag der am Lenker baumelt ist mein Smartphone verstaut, Schloss und verschiedene Kabel. Aller möglicher Krimskrams findet Platz in meiner Unterrohrtasche und in der Oberrohrtasche schnell zugängliches Essen, wie Studentenfutter, ein paar Kekse sind auch immer griffbereit (unterwegs werde ich rausfinden, dass die Kekse mit Ingwer mir super schmecken und gut verdaulich sind).

Noch schnell einen Kaffee und ein Toastbrot mit Erdnusscreme und Orangenmarmelade, Verabschiedung von den netten Helferinnen und Helfern und los geht es nach der Pack-Orgie in Tag drei … Ich werde schon mal vorgewarnt, dass es heute regnen soll. Ab 8:00 Uhr. Zzzz, wie soll das denn gehen, das auf die Minute vorauszusagen?

Tag drei: 266 km/ 2000 Hm: Kirkpatrick (CP1) – Port Patrick

Es dämmert gerade, drei Uhr ist gerade vorbei. Ich bin 70 Kilometer hinter meinem Plan, das werde ich wohl nicht mehr aufholen … Ob ich wohl pünktlich finishen kann? Mein Heimflug ist gebucht, ich darf mich nicht verspäten.

Meine Fahrt geht super flott voran, so liebe ich es: etwas rauf und runter und keine megasteilen Anstiege wie gestern. Überhaupt, die letzten 100 km gestern waren platt, da bekommt man nur „dicke Beine“, immer dieselben Muskeln in Bewegung, nix für mich. Nach 30 km überholt mich das erste Auto. Fein, so einsam! Sonnenaufgang, die Luft ist irgendwie seltsam, so feucht kalt, Regen kündigt sich wohl an. Kurzer Blick auf die Uhr, ach ja, in eineinhalb Stunden soll es losgehen. In Dumfries ist natürlich noch nichts offen und mein Wunsch nach einem Latte wird wohl nicht erfüllt werden. Denk niemals „nie!“, denn am Ende des Ortes etwas versteckt finde ich eine Art Trafik und die Dame dort macht mir doch wirklich einen Kaffee in ihrem Hinterzimmer. Wunderbar!

Motiviert fahre ich weiter. Nun geht es ins Hinterland. Hügel. Nicht sehr anstrengend, ich habe Zeit zu denken, zum Beispiel viel Quatsch: Wusstet ihr, dass hier in den Dörfchen nicht Pound, sondern Salz das Zahlungsmittel ist? Auf jedem fünften Haus steht „for sale“ – für Salz … Wie schön wäre es jetzt so ein nettes Cottage zu haben, vor dem offenen Kamin in ein Lammfell gewickelt auszuschlafen, lesen, … und ich muss hier durch die Gegend fahren. Es ist nicht so sinnvoll hier unkonzentriert den Blick über die Landschaft schweifen zu lassen, denn regelmäßig zieren knietiefe Schlaglöcher die Straße. In so eines reinzufahren würde das Rennen wohl schlagartig beenden. Besser: Augen auf die Straße!

Die Hügel sind genial heute. Hoch, dann runter Beine baumeln lassen. Das Smartphone lädt sich mit dem Nabendynamo heute schnell auf. Bei meiner Fotografiererei braucht es viel „Saft“. Ein erster Regentropfen ploppt mir auf die Nase. Ein kurzer Blick auf die Uhr: eine Minute vor halb acht: Das geht schon gar nicht. Ein böser Blick meinerseits und es folgen keine weiteren Tropfen, aber die Wolken hängen tief.

Interessant die Ampeln hier. Sie stehen auf Rot, sobald ich abbremse, werden sie grün.

Die Höhenprofile sollte man sich wohl besser ansehen vor der Fahrt und den Maßstab. Auf meinem Profil nämlich gibt es heute unzählige Berge. Nun stellt sich heraus, dass so ein Berg grad mal 40-50 Höhenmeter hoch ist. Auf dem Tacho verfliegen die Kilometer im Nu, schon wieder ist die Hälfte von einem Viertel rum, bald sind dann wieder 10 Kilometer im Sack.

Ich sollte nicht übermütig werden. 6 Minuten vor acht. Autos kommen entgegen mit Scheibenwischer an. Das bedeutet wohl nichts Gutes. In 8 Kilometern habe ich die Hundert voll in grad mal vier Stunden. Ich habe wohl Rückenwind. Kurz nach acht … was ist denn mit dem Regen? Verspätung? Nein, es fängt an zu tröpfeln. An der letzten Bushaltestelle zum Regenkleidung-Anziehen rausche ich vorbei. Sprühregen. Meinte das die Dame vom letzten Kaffeestopp mit „showery“ (duschig?) in Sachen Regen heute. Die Straße ist noch trocken, ich glaub, ich brauche noch nichts anzuziehen.

Kurz vor Kircudbright ist es soweit, die Regenkleidung muss raus. Im Ort dann mein drittes Frühstück bei der Tankstelle mit leckerem Latte und Brownies.

Gegen Mittag das vierte Frühstück in Gatehouse of Fleet in einem netten kleinen Bistro. Diesmal toll mit Pfannkuchen, Avocado, baked beans und anderen leckeren Sachen, dazu einen Pot english breakfast tea. Super gut! Davor kleine Hügel und dann wieder mal ein Gravelabschnitt und ein Radweg durch die Pampa, dann durch den Cally Paark. Es gibt auch wieder steilere Anstiege, an einem werde ich auf ein Knirschgeräusch an meinem Rad aufmerksam. Was das wohl ist? Die Kurbel? Ist da vielleicht das Kugellager kaputt?

Nun folgt ein Berg und Einsamkeit. Interessant, es braucht irgendwo nur an die 200 Höhenmeter hoch zu gehen und die Vegetation ändert sich und präsentiert sich ähnlich wie bei uns über der Waldgrenze.

Im Laufe des Tages fängt es immer mehr an zu regnen, ich brauche meine lange Regenhose, die schwerere Jacke und den Helmschutz. Der Rückenwind schiebt mich weiter Kilometerweit der Küste entlang, der Regen macht mir gar nicht so viel aus.

Supermarktstopp in einem winzigen Ort, Port Willam, kaum bleibe ich stehen, friere ich. Es ist später Nachmittag, langsam muss ich mir Gedanken machen, wo ich schlafen könnte. Der nächste größere Ort ist Stranraer. Laut Booking.com ist alles ausgebucht. Schlafen im Freien? Undenkbar. Alles ist nass. Das Zelt im Regen aufbauen ginge ja noch, aber wohin dann mit all den nassen Sachen? Meine Schuhe und Socken sind klatschnass, die Überschuhe hatten ihren Dienst schon bald aufgegeben. Die nette Dame im Spar-Geschäft meinte, es gäbe noch einen kleinen Ort vorher. Bingo, in Port Patrick werde ich fündig und buche sofort ein Zimmer. Noch etwa 40 km liegen vor mir. Ich treffe auf Janine, wir tauschen uns kurz aus, klagen uns unser leid. Wir überholen uns noch ein- zweimal heute.

Im tagesfüllenden Regen stellt sich bei mir der Horrorgedanke ein, was, wenn das jetzt tagelang so weitergeht? Die Aussichten sind nicht die besten.

Gut, nur bis zum nächsten Stopp denken, mein Hotel in Port Patrick. Noch 10 Kilometer bis dahin. Irgendwie lässt sich mein Rad plötzlich schwer steuern. Nanu? Mir schwant Böses. Ein Blick nach unten genügt, mein Vorderreifen ist fast platt. Schnell runter vom Rad und die Luftpumpe von Zuunterst in der Tasche rausgepult. Ich lehne mein Rad gegen einen Zaun, der Untergrund, nass und matschig, ist nicht ideal für die Standpumpe. Ich bekomme etwas Luft in den Reifen, bevor dieser von der Felge springt. Das ist der Nachteil, wenn man schlauchlos fährt. Ich will auf keinen Fall bei Regen einen Schlauch einlegen müssen. Beim Abschrauben der Pumpe, schraubt sich der obere Teil des Ventils mit ab. Mist, denn jetzt entweicht schlagartig alle Luft aus dem Reifen. Hilfe!! Ein Glück ist, dass der Reifen auf der Felge bleibt, ich schraube das Ding so fest ich kann wieder zu und starte einen zweiten Aufpump-Versuch. Passt! Mit nicht ganz viel Luft fahre ich weiter. Alles Weitere muss auf das Hotel warten. Immer wieder gucke ich argwöhnisch nach unten.

Im Hotel breite ich erst mal alle durchweichten Sachen auf den heißen Heizkörpern aus. Die sind so heiß, dass ich befürchte mir Löcher einzubrennen. Ich bekomme auch noch was zu essen. Tomaten-Suppe und Haggis, das schottische Nationalgericht aus Schafsinnereien. Lecker! Auch wenn viele sagen, das äßen sie nie im Leben …

Anschließend vergeht noch viel Zeit mit Sachen ausbreiten, Reifen „pflegen“, … leider geht das von der Schlafzeit ab. Extra stehe ich nachts nochmal auf, um zu schauen, ob die Luft im Reifen bleibt … Bleibt sie! Die Dichtmilch hat wohl ihren Dienst erfüllt und ein Loch verschlossen. Ich sollte zumindest reifenmäßig gut durch das Rennen kommen.

Tag vier: 221 km/ 2000 Hm: Port Patrick – Kilmacolm

Um vier starte ich wieder nach fast einer Stunde packen und schnellem Frühstück. Oje! Was mache ich da falsch.

Es regnet im Moment nicht mehr. Wann es wohl wieder anfängt?

Meine Kurbel knarzt weiter. Auch bei weniger steilen Anstiegen macht sie Krach.

Nach Stranraer fahre ich auf ein Art Hochfläche. Nachdem ich mich verfahren hatte und zwei Kilometer zurück muss, geht der Weg nun auf einem Matschweg durch einen Privatgrund. Rad und Schuhe sind im Nu verdreckt. Dabei hätte ich der Straße gut weiter folgen können, aber Pflichtstrecke ist Pflichtstrecke, der Park ist auf jeden Fall schön.

Es fängt wieder an zu regnen. Anziehen angesagt. An die 80 Kilometer Einöde liegen vor mir.

Auf der schmalen Bergstraße kommt mir ein großer LKW entgegen. Neben einer riesen großen Pfütze will ich ihm ausweichen. Er fährt langsam, um mich nicht anzuspritzen, vorbei und als ich anfahren will, verliere ich das Gleichgewicht, komme nicht aus dem rechten Pedal und stürze im Zeitlupentempo um. Hänge fest, ich kniee in der Pfütze und versinke beim Aufstehen mit beiden Schuhen knöcheltief im Wasser, das Rad ist zum Glück heil.

Es geht bergauf, zumindest bekomme ich warm. Demotivierend aber, was mein Navi für Quatsch macht: Es geht bergauf, steil und das Gerät zeigt minus 4 % und Ähnliches an. Auch das Höhenprofil stimmt nicht. Ärger! Einen Neustart möchte ich jetzt vor Ablauf des Tages nicht machen.

Meine Beine sind heute wie Gummi. Ich brauche eine Pause. Seit gestern schleppe ich eine Scheibe Fruchtkuchen und eine Flasche Frappuccino mit mir mit und die könnte ich vor dem nächsten Berg gut mal zu mir nehmen. Vielleicht hebt das meine Motivation. Es kommt mir vor, als würde ich nur langsam vorwärts kommen heute. Kaum bleibe ich stehen, entdecken mich sofort die Miniplagegeister, die Midges, und stürzen sich zu Hunderten auf mich armes Opfer. Meinen Kuchen und Kaffee kann ich so nicht genießen, also weiter! Den halben bröseligen Kuchen verliere ich während der Fahrt. Tipp: Eine Frappuccino-Flasche sollte man nicht schütteln, wenn der Deckel nicht ganz angeschraubt ist. Fazit: Ich und mein Rad sind von oben bis unten besprenkelt.

Heute ist der Tag des ungewollten Trödelns. In den letzten 60 Kilometern bin ich unzählige Male vom Rad gestiegen: einmal anziehen, einmal ausziehen, kurze Regenhose austauschen mit der langen, dann lange Hose wieder aus, fotografieren, zurückfahren, um verlorenen Müll wieder einzusammeln (sprich Frappuccino-Flasche, Verpackung der Fruchtschnitte, …), wieder fotografieren, …

Motivationsschub: Auf dem Asphalt ist das Panceltic-Logo in Blau aufgespritzt. Dann über holen mich zwei Teilnehmer nach fast 100 Kilometern alleine. Immer wieder sehen wir uns. Mein Rad macht immer mehr Krach. Über ein paar ernstere Berge geht es jetzt, ich brauche keine Klingel, das Knirschen meines Rades ist lauter. Wieder mal sehe in der Ferne die beiden Radfahrer. Ich beeile mich vor der nächsten Anhöhe, ihnen nachzukommen, zu spät schon sind sie wieder weg. 150 Höhenmeter geht es hoch, die fühlen sich an, wie bei uns 1500m. Auf dem höchsten Punkt wieder die beiden Radler, ich glaube Rupert und Jack, ziehen sich vor der Abfahrt wohl was an. Meine Chance scheint gekommen. Atemlos erreiche ich sie. Mein Anliegen, was sie wohl von den Geräuschen an meinem Rad halten. Tja, klingt nicht gut, bald kämen wir wieder in belebtere Gegenden und vielleicht gibt es da einen Mechaniker. Sie fahren weiter. Ich fahre auch weiter und als ich wieder Empfang habe, befrage ich mein Internet. In Ayr gibt es tatsächlich einen Rad-Shop, der sogar über Mittag offen habe.

Nach einigen steilsten Anstiegen erreiche ich den Ort und suche sofort den Radladen. Bei Carrick Cycles sind sie sehr nett. Es tut mir leid, dass ich ein so verdrecktes Rad bringe. Ich kann mein Rad dalassen und etwas essen gehen. Das Kugellager wird inzwischen auseinandergenommen und etwas gefettet, es sei in Ordnung gewesen, der gröbste Schmutz ist weg, die Bremsbacken kontrolliert, Kette geschmiert und sogar meine elektronische Schaltung aufgeladen. Erleichtert ziehe ich von dannen, vor dem Geschäft passiert mir ein Missgeschick, meine Tasche kippt nach hinten weg, weil ich sie nicht ordentlich an der Sattelstütze befestigt hatte. Typisch Gabi! Eine Stimme, Janine, ich beteuere, dass nichts weiter passiert sei. Aber wenn das in voller Fahrt passiert wäre, oje! Wir tauschen uns noch kurz aus, dann fährt sie weiter. Ich werde sie anschließend nicht mehr treffen, vor der Überfahrt zur Insel Mull steigt sie wohl aus dem Rennen aus. Sehr viele Fahrer ereilt dasselbe Schicksal, sie beenden das Rennen irgendwann oder einige switchen auf die Short-Route um. 100 von 165 der Full-Route werden am Ende ins Ziel kommen, von 300 Startern insgesamt nicht ganz zwei Drittel.

Nun führt die Strecke an der Küste entlang Richtung Glasgow. Es ist zwar nahezu flach, aber sehr unrhythmisch, der Radweg geht kreuz und quer, Stopp & Go ist angesagt durch die scharfen Richtungsänderungen und durch belebtere Wohngegenden, schattige nasse moosbewachsene Passagen erlauben auch kein höheres Tempo. Der Untergrund ist oft holprig, Radfahrer kommen aus der Gegenrichtung, enge Kurven, Gegenverkehr, Fußgänger. Schnell ist was anderes. Irgendwo suche ich einen Eiswagen heim. Ich brauche was Süßes.

Mit gemischten Gefühlen rolle ich in Largs ein. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich setze mich etwas verloren nahe des Hafens auf eine Bank. Ein Teilnehmer hält neben mir und fragt mich was, gedankenverloren schaue ich auf mein Smartphone und sehe, dass Rory mir geschrieben hatte, ob ich ein Eis essen gehen möchte. Ich schreibe zurück. Rory kommt und wir entscheiden zusammen etwas essen zu gehen. Bei Nardinis. Die Gründer des Lokals kamen aus Italien, vor fast 90 Jahren. Shannon gesellt sich zu uns und führt das Gespräch an. Gut, so müssen wir nicht über persönliche Dinge reden. Aber das ist wirklich eine andere Geschichte. Das Essen ist sehr sehr lecker, nach einer Suppe gönne ich mir noch einen großen Salat-Teller. Das ist das, was ich unterwegs am meisten vermisse: Obst und Gemüse. Anschließend gibt es noch einen italienischen Eisbecher. Lecker! Und dann ist es Zeit aufzubrechen. Verabschiedung. Shannon treffe ich noch ein paar Mal. Er war beunruhigt, ob er es vor seinem Rückflug nach Inverness schaffen würde. Ich werde irgendwann auf der Track-App sehen, dass er einer der vielen ist, die auf die Short-Route wechseln. Zum Glück mache ich mir nicht zu viele Gedanken, hoffe aber, dass ich in meinem geplanten Pensum nicht noch weiter zurückfalle. Noch habe ich einen Puffer von fast einem Tag zu meinem Abflugdatum.

Heute wollte ich eigentlich noch etwas weiterkommen, aber ich beschließe bis ans Ende meines Tracks zu fahren und dann einen geeigneten Schlafplatz zu suchen. Aber es kommt immer anders als man denkt, am Ende meines Streckensplits bin ich mitten in einer Steigung. Ich erkenne, dass ich nun noch zum höchsten Punkt muss, dann ein paar Kilometer über eine Hochfläche und dann runter rollen bis Kilmacolm. Keine Ahnung, was mich da erwartet, die Sonne geht unter, die Dämmerung kommt. Durch besagten Ort rolle ich langsam, keine Ahnung, wo ich hier mein Zelt aufstellen kann. Da! Eine Kirche … mal sehen. Ich schiebe mein Rad durch das Eingangstor in den gepflegten Kirchhof. Platz wäre auf dem kurz getrimmten Rasen, aber den Blicken aus den umliegenden Häusern ausgeliefert … Ich lasse mein Fahrzeug stehen und mache mich zu Fuß auf den Weg um die Kirche. Auf der Rückseite finde ich einen Gemeindetrakt … und … der ist schonbesetzt. Drei Räder lehnen an der Wand, aus dem Eingangsbereich ertönen Schnarch-Geräusche. Leise schleiche ich vorbei und hinter der nächsten Ecke mein Traumplatz: eine gepflegte Rasenfläche blickgeschützt vor einer hohen Mauer kommt wie gerufen. Ich hole mein Rad und baue mein Nachtlager auf. Hundegebell und ein Herrchen mit seinem Tier spaziert durch den Kirchhof. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Ich gehe zu dem Mann und stottere, ob er glaube, ich könne hier schlafen und wäre dann am frühen Morgen schon wieder weg. Er schaut etwas irritiert und meint, er habe kein Problem damit. Nach zwei Stunden Schlaf wache ich frierend auf und ziehe alles an, was ich habe.

Tag fünf: 230 km/ 2160 Hm: Kilmacolm – Campbeltown

Früh mache ich mich auf, meine Schlafnachbarn sind auch schon weg. Kalt ist es, ich brauche meine Primaloft-Jacke. Die 50 Kilometer, die ich auf meine Planung hinten bin, werde ich wohl nicht mehr aufholen.

In die Morgendämmerung fahren ohne Regen und ohne große Steigungen ist fein. Ich unterhalte mich ein paar Worte mit einem Franzosen. Hier fahren wir auch eine Weile gemeinsam mit Teilnehmern der Short-Route, also ist grad mal mehr um mich los. Fein, nicht ganz allein zu sein.

Auf der Höhe von Glasgow biegt die vorgegebene Strecke auf einen Radweg ein. Nach ein paar Metern ist Schluss: Radweg gesperrt. Ich kann an ausgetretenen Spuren im Gras erkennen, dass viele sich über das Sperrgitter hinweggesetzt und sich vorbeigequetscht haben. So mache das auch ich. Aber nach 100 Schiebemetern ist endgültig Schluss. Der Weg trifft auf eine Fahrbahn. Ein hoher Zaun verhindert das Weitergehen und entlang der Straße wuchert undurchdringbares Gestrüpp. Hier ist wohl schon länger keine Durchfahrt möglich. Also zurück zum Sperrschild. Dort stehe ich etwas verloren herum. Aus den Augenwinkeln erkenne ich drei Radfahrer, die mit einem Fußgänger reden. Schnell hin. So erfahre ich, dass wir hier einem Radweg auf der anderen Straßenseite folgen können. Das mache ich auch. Nach einem kurzen Anstieg sehe ich, dass es darum geht, den breiten River Clyde auf einer hohen Brücke zu überqueren. Am anderen Ufer angelangt fädle ich wieder auf den richtigen Weg ein. Gerettet!

Die folgenden Kilometer folgen sehr idyllisch einem Fluss entlang, dem River Leven. Ich sehne mich nach einem Frühstück. Es ist zwar noch sehr früh, grad mal sechs Uhr, aber via Google Maps werde ich fündig. Ich entferne mich nicht mal 100 Meter von meinem Track und stehe vor einem schon geöffneten Fischer-Zubehör-Laden und darin gibt es Kaffee und was zu essen. Genial!

Gestärkt gehen die nächsten Kilometer leicht vonstatten, ich friere auch nicht mehr so.

30 Kilometer fahre ich nun Meeresarmen entlang, erst dem Gare Loch, dann dem Loch Long, wie passend der Name. Das Örtchen Arrochar scheint am Ende der Welt zu liegen. Hier hatte ich eigentlich in der Nacht zuvor schlafen wollen. Hier fädle ich nun in eine stark befahrene Straße ein, Arrochar liegt also doch nicht am Ende der Welt. Und der Verkehr ist schauderhaft. Lastwagen rumpeln vorbei. Ich fürchte mich. Jetzt liegt auch noch ein Pass vor mir, der Rest and Be Thankful, ja der heißt wirklich übersetzt Raste und sei dankbar, kurz The Rest, auf Schottisch Bealach an Easain Duibh. Es gefällt mir gar nicht inmitten des lebhaften Verkehrs nach oben zu fahren. Rettung naht, meine Spur biegt nach ein paar Kilometern auf die Old Military Road ab. Hier ist es ruhig. Das Teil, das in den letzten Tagen so krach gemacht hat, meldet sich zuverlässig wieder und nun bei jeder Kurbelumdrehung. Ob ich das Ziel so wohl erreichen kann oder mein Rad irgendwann mal schlapp macht?

Ich sinne grad über meine Weiterfahrt nach, da überholen Shannon und ein anderer Fahrer (Andrew?) mich. Etwas weiter beobachte ich die beiden, wie sie ihre Räder über ein Viehgatter heben. Da wird doch nicht …? Erinnerungen an die GBDuro steigen in mir hoch, dort hatte ich ein Dutzend solcher Hindernisse. Schnell den beiden nach. Und ich bekomme vier helfende Hände. Wie dankbar ich bin, denn allein hätte ich mein Bike da nicht drüber bekommen. Zwei Forstbeamte oder ähnliches sehen uns und meinen, dass wäre nicht das einzige Gitter. Oje! Da muss ich schauen, dass ich nicht allein hinten bleibe. Das ist jedoch nicht so leicht, denn hier ist es wieder mal so steil, dass ich schieben muss. Beim letzten Tor sperrt der Bauer selbst auf, weil er mit dem Auto zu seinen Tieren will. Glück gehabt!

Nach einer rasanten Abfahrt führt meine Fahrt die Old Military Road an der Meeresküste entlang mich nach Inveraray. Hier stelle ich fest, dass ich in etwas das halbe Panceltic Ultra geschafft habe. Das muss gefeiert werden. Da in dem Fast Food Laden zum Glück kein Platz frei ist, kehre ich in ein nobleres Restaurant ein. Es gibt Tomatensuppe und einen wunderbaren Caesar Salat. Das hatten wir doch schon mal …

Gestärkt geht es weiter. Bald nach dem Essen werde ich müde. Der wenige Schlaf fordert wohl seinen Tribut. Ein Parkbänkchen kommt wie gerufen. Kaum liege ich werde ich schon von unzähligen blutrünstigen Midges umschwirrt. Also kein Powernap, sondern schnell weiter.

Ich hatte vor die ellenlange Halbinsel bis nach Campbeltown zu fahren, in einem Hotel zu schlafen und wenn möglich die 45 Kilometer-Schleife über den Süden der Halbinsel noch am selben Tag zu fahren. Würde ich das schaffen, dann wäre ich 50 Kilometer auf meinen Plan hinten, ansonsten 90 Kilometer, langsam mache ich mir doch Sorgen, denn vermutlich würde ich an diesem Tag die Schleife nicht mehr angehen können und das wird sich auch bewahrheiten.

Von Lochgilphead fülle ich im Supermarkt meine Reserven auf und schleppe viel zu viel mit, denn man weiß ja nie, wann man wieder mal was bekommt, bis zum nächsten Supermarkt.

Wir haben glücklicherweise gut Rückenwind und so bremsen mich nur unzählige kurze unmenschlich steile Schiebeanstiege in meinem Vorwärtsdrang zum inzwischen gebuchten Hotel in Campbeltown. Ich mache mir zwischendurch Luft und schimpfe immer mal wieder lautstark auf die Straßenplaner. Oder ist mein Rad einfach zu schwer und meine Beine zu schwach?

Gegen halb neun erreiche ich mein Hotel. Durch ein Missverständnis, die Küche sei länger offen, beeile ich mich nicht beziehe mein Zimmer und dusche noch. Dann gibt es leider nichts mehr und ich kaufe mir im nahen Einzelhandel noch was. Ich bekomme netterweise ein paar Frühstückssachen mit ins Zimmer und richte mir was aus Frühstücksflocken, Cornflakes, Brot, Käse (schleppe ich schon seit dem Vortag mit, Cheddar, lecker!), Snickers, Apfel, Orange. Zwei Becher Müller Milchreis hebe ich mir auf den nächsten Tag auf.

Vor dem Schlafengehen rattert mein Gehirn auf Hochtouren. Die letzte Fähre in Oban zur Isle of Mull legt um 21:45 ab. Die musste ich unbedingt schaffen. 240 Kilometer und mehr als 3200 Höhenmeter lagen zwischen mir und der Fähre. War das machbar? Ich vermute „ja“, aber … Ich musste nur früh genug aufstehen. Um 2 Uhr!

Tag sechs: 271 km/ 3450 Hm: Campbeltown – Port nan Gael auf der Isle of Mull (CP2)

Ich glaubte grad eingeschlafen zu sein, da geht der Weck-Alarm los. 2 Uhr!

Mein Zelt und das Frühstück bleiben im Hotel und ich fahre in tiefschwarzer Nacht los. Gleich mal verfahre ich mich, denn mein Navi hat wieder mal beschlossen die angezeigte Karte genordet darzustellen, mit allen schon erwähnten Denkproblemen für die Nutzerin Gabi und das an so frühem Morgen oder war jetzt noch Nacht?

Die Gegend ist sehr einsam und bei Heller-Werden kann ich mich nicht sattsehen an den Naturschönheiten. Und an der Meeresküste kann ich was dickes Wurstartiges auf einem Stein erkennen. Beim Näherkommen verschwindet die Wurst im Wasser und kurz darauf mustern mich schwarze Knopfaugen neugierig und zugleich misstrauisch. Ein Seehund. Wie schön!

Wieder im Hotel angelangt, mache ich mein Rad fahrbereit und frühstücke nebenbei. Fraglich ist, ob es nicht schneller gehen würde, die Dinge hintereinander zu erledigen.

Die folgenden zig Kilometer führen über eine Landstraße nach Norden. Auf der Halbinsel, die ich am Tag zuvor südwärts befahren habe, geht es nun auf der Gegenseite nordwärts, mit etwas Gegenwind. Müdigkeit überfällt mich, da ich ja schon seit 2 Uhr auf bin, aber eine kurze Rast auf einer Parkplatzbank mit Blick über das Meer sei mir nicht gegönnt. Auch jetzt am frühen Morgen wimmelt es von den Ministechmücken, die in Nasenlöcher, Ohren und Augen krabbeln, um ihren Blutdurst zu stillen. Weiter! Das erste Mal ziehe ich meine Kopfhörer raus und lenke mich mit Two Steps from Hell ab. Nach einem Kaffee-Stopp bei der einzigen Möglichkeit weit und breit, einer Tankstelle, geht die Spur ab an die Küste. Wunderschön und sehr einsam. Mittag ist knapp vorbei, ich habe etwa 160 Kilometer hinter mir, da komme ich wieder in Lochgilphead vorbei. Auf dem kurzen Gegenverkehrsbereich unserer Strecke kommen mir einige entgegen, die erst noch die lange Halbinsel runter müssen. Die Armen! Eigentlich bin ich ja nicht schadenfroh, aber es tut doch gut, nicht die letzte zu sein.

An der Tankstelle möchte ich mich an einer Essensausgabe mit warmem Essen eindecken. Großspurig bestelle ich eine große Portion Tomatensuppe und eine normale Portion Maccaroni mit Käsesauce oder was immer das auch ist. Die Suppe schaffe ich, dann kann ich nicht mehr. Die Nudeln müssen mit. Ich werde sie und einige Dinge, die ich am Vortag schon gekauft hatte, über viele Berge fast hundert Kilometer mit mir rumschleppen, bis ich sie nach dem nächsten Supermarktbesuch „genießen“ werde. Ich muss an meiner Verpflegungstaktik wohl was ändern.

Zunächst folge ich einem Kanal, der Loch Gilp mit Loch Fyne verbindet. Hier beobachte ich einige Boote, die sich gemächlich von einer Schleuse zur nächsten treiben lassen. Die haben es fein. Einige Minuten warte ich an einer Drehbrücke und merke, als sie bereit ist, dass ich drüberfahren kann, dass ich gar nicht rüber muss, sondern auf meiner Uferseite bleiben muss. Typisch!

Nach einigen flachen Kilometern, die mein Herz schon hüpfen lässt, so schön und fein heute … kommt der Hammer: drei oder vier Berge mit je einigen hundert Metern, die steilst nach oben führen, dann auf der Gegenseite sehr steil nach unten, ätzend. Einer nach dem andern, bis ich fix und fertig bin. Aber irgendwann hat jede Leiderei ein Ende. Ich schaue auf meine Uhr, ich bin gut in der Zeit, Oban werde ich sicher vor viertel vor Zehn erreichen. Und damit rückt eine pünktliche Zieleinfahrt wieder in greifbare Nähe. Erleichterung.

In Oban bin ich kurz nach sechs. Ich kann sogar noch einkaufen gehen, denn auf der Isle of Mull wird es keine Versorgungsmöglichkeit geben. Mit etwas Beeilung hätte ich sogar noch die sechs-Uhr-Fähre schaffen können, aber ohne Einkaufen. So habe ich auf der Mole genügend Zeit mich warm anzuziehen, denn es ist recht frisch und dann endlich meine Maccaroni zu essen, die ich den halben Tag mit mir rumgekarrt hatte. Sie sind eingepackt in einer recyclebaren Verpackung, ebenso recyclebar ist die Gabel. Und der Recycle-Vorgang hat offenbar schon eingesetzt, der Behälter war matschig und hielt kaum mehr stand. Appetitlich hat das Ganze auf jeden Fall nicht ausgesehen. Aber die Blicke der Wartenden stört mich nicht, viel zu beschäftigt bin ich mit Durchrechnen der Anforderungen, die auf mich zukommen. Auf der Fähre habe ich eine ganze Bank für mich. Ich frage mich gar nicht erst, warum sich niemand neben mich setzen will … ich kann sogar etwas schlafen. Mein Hauptziel für heute war die Fähre zu erreichen. Nun Ich entdecke ich, dass ich zu CP2 noch fast 30 Kilometer zu fahren hatte und dabei einen kleinen Pass zu überwinden.

Auf der Insel angelangt fahre ich eine Zeitlang zusammen mit Seamus. Ich brauche ihn gar nicht aufmerksam machen, dass mit meinem Rad etwas nicht in Ordnung ist, das Geknarzte ist inzwischen kilometerweit zu vernehmen. Nicht mal die Hirschkühe am Wegesrand lassen sich aber davon stören, sie suchen nicht das Weite. Hatte ich am Tag zuvor eine andere Idee zur Herkunft der Geräusche gehabt und ohne Erfolg die Befestigung meiner hinteren Tasche an der Sattelstütze etwas verschoben, so meint Seamus auch, dass er glaubt, das Knirschen liege nicht an der Kurbel, sondern höher. Dann ist es also wirklich die Sattelstütze. Hoffentlich lässt die Schelle nicht nach und mein Sattel sinkt nach unten.

Hatte ich gehofft CP2 wäre wieder eingerichtet mit Schlafmöglichkeit, dann werde ich enttäuscht. Hier gibt einen Campingplatz, auf dem für uns Stellplätze reserviert sind und es gibt Brote mit Erdnussbutter und Marmelade Tee und Kaffee. Nach dem Stempeln meiner Karte richte ich schleunigst meinen Schlafplatz her, umschwirrt von Millionen Plagegeistern. Ich merke, dass mein Mückennetz nicht ganz ideal ist. Die Löcher sind zu groß und die Mini-Midges schwindeln sich gekonnt durch, um zum Ziel zu kommen. Ich verzichte auf die Dusche, die würde mich nur wieder wach machen und anschließend frieren lassen und reinige mich notdürftig mit meinem Funktionslappen, den ich inzwischen für mich und mein Rad nutze.

Den Wecker-Alarm stelle ich auf drei Stunden später, also sehr früh, denn es gibt einen weiteren kritischen Punkt: Ich muss nach der Insel Mull möglichst früh wieder aufs Festland und dort nach fast 100 Kilometern die Fähre auf die Insel Skye erwischen. Die letzte am Samstag, ja inzwischen ist es schon Samstag, wie die Zeit vergeht, die letzte Fähre legt um 16:10 in Mallaig ab. Wenn ich die nicht erreiche, dann geht die nächste erst um halb zehn am Sonntag. Oje! Vorausgeschickt, die Fähre um halb zehn wird wegen eines technischen Defekts ausfallen. Ich muss also eine möglichst frühe Fähre von Mull aufs Festland schaffen, dann 100 km düsen, um zeitgerecht nach Skye ablegen zu können. Das Rennen wird langsam ganz schön stressig … Verlockend wäre auch ein Hotel in Mallaig, gemütlich frühstücken und dann die Fähre … Aber ginge sich dann der Heimflug am Mittwochfrüh noch aus?

Tag sieben: 267 km/ 3500 Hm: Port nan Gael (CP2) – Isle of Skye

Am Morgen noch schnell einen Kaffee getrunken am Panceltic-Zelt und ich schmiere mir auch noch ein Toastbrot mit Erdnussbutter und Orangenmarmelade, das ich während der Fahrt esse will. Die ersten Kilometer begleitet mich Flynn und wir tauschen Erfahrungen aus. Bei den ersten Anstiegen lasse ich ihn ziehen, Hochfahren und Brot essen verträgt sich nicht so gut.

Wunderschön ist die Insel. Sehr einsam. Auf den letzten 10 Kilometern vor der Fähre erkenne ich, dass ich nicht erst die angepeilte 11-Uhr-Fähre, sondern vielleicht schon die um neun Uhr dreißig erwischen könnte, wenn ich weiter in dem Tempo fahren würde. Die beiden Berge hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, es wird ganz schön knapp. Zügig radle ich bergauf, versuche mein schweres Gepäck zu vergessen. Runter rase ich, dann nochmal hoch, wieder runter. Völlig verausgabt rolle ich ein paar Minuten vor Ablegen in den kleinen Hafen von Tobermory. Die Fähre hatte ich noch nicht gebucht, das musste ich nun noch. In der Hektik fällt mir nicht mal mehr ein, wie der Ankunftsort auf dem Festland heißt. Die App zeigt aber eh nur eine Fährverbindung. Wenn die Fähre jetzt schon ausgebucht wäre, dann hätte ich mich umsonst so gestresst. Aber ich habe Glück, auch einen Radplatz gibt es noch. Das Verflixte an den Fähren ist nämlich, dass es begrenzte Radmitnahmen gibt. Aufgrund dessen buchen einige der Fahrer mehrere Fährüberfahrten frühzeitig, weil sie nicht genau wissen, welche sie erreichen können. Damit sind die Radplätze ausgebucht, auch wenn sie gar nicht genutzt werden. Das ist ganz schön unfair. Ich buche nun auch noch die Fähre in Malleig, die Radplätze sind allerdings schon aus. Dann muss ich halt die Fähre am nächsten Tag nehmen. Wäre aber nicht fein sich jetzt zu verausgaben und pünktlich vor Ort zu sein und dann nicht mitzudürfen. Aber es bringt gar nichts, sich da jetzt den Kopf zu zerbrechen.

Durch die frühere Festlandfähre rückt das Erreichen der Sky-Fähre jedenfalls wieder in erreichbare Nähe. Es waren etwa 100 Kilometer, für die hatte ich nun gut sechs Stunden Zeit. Klingt recht großzügig, hängt aber von der Beschaffenheit der Strecke ab. Nach einem ersten hohen Berg, naja, hier sind 200m hoch … und einer rasanten Abfahrt fahre ich in ständigem Auf und Ab an der Küste entlang. Musik treibt mich an, unter anderem Evergreen und andere monumentale Stücke von Two Steps from Hell, Sirenia, Sonata Arctica, Hammerfall und besonders Wardruna mit Helvegen. Auf der Road to the Isles geht es auch zügig weiter. Es geht ins Inland, dann wieder runter ans Meer.

Erleichterung, es ist knapp nach 15 Uhr und ich bin schon fast da. Ein Spar-Geschäft liegt an der Strecke. Die Gelegenheit möchte ich noch nutzen. Eine Frau vor dem Geschäft bestätigt mir, dass es nur noch etwa 10 Minuten zur Fähre in Mallaig ist. Nach dem Einkauf frage ich den Chef an der Kasse noch nach Wasser. Er ist so nett, meine Flaschen aufzufüllen. Ich stelle auch ihm sicherheitshalber die Frage nach dem Hafen. Ja, das seien noch 11 Kilometer. Was? 11 Kilometer! Es ist viertel nach drei. Noch so weit und zeigt mir das Abgleichen mit meiner Planung noch einige Aufstiege. Das schaffe ich nie und nimmer. Ich presche los. Hoch über den ersten Hügel, rase runter, weiter und weiter. Ich rase, als würde ich ein Kurzstreckenrennen bestreiten. Ich münde in eine Hauptstraße ein, verfehle den Radweg. Aber was hatte Mally, der Organisator gesagt, wir müssten selbst nach Sicherheitsempfinden entscheiden, ob wir auf der Straße oder auf dem Radweg fahren. Ich düse die Hauptstraße entlang, habe dabei schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Später sollte ich erfahren, dass viele Fahrer die Straße genommen hatten. Das trug bei mir zumindest dazu bei, dass ich zur Fähre komme, als die letzten Autos schon auf dem Schiffsdeck stehen. Brennend fällt mir ein, dass ich keinen Radplatz habe und außer Atem versuche ich dem Einweiser das zu erklären. Er fragt nur, ob ich ein Fußgänger-Ticket habe. Ja, das habe ich. Dann sollte ich zu seinen Kollegen an der Rampe gehen. Diese kontrollierten nur den QR-Code auf meiner App und schickten mich in den Schiffsrumpf. Oben im Aufenthaltsraum gibt es Kaffee.

Ich treffe hier mehrere andere Radfahrer und auch Mally mit seiner Crew sind da. Ich werde interviewt und aufgekratzt wie ich bin, erzähle ich in meinem gebrochenen Englisch jede Menge Quatsch. Ein Foto bekomme ich anschließend von Matt geschickt, es zeigt eine aufgekratzte kanariengelbe Frau. Oje! Aber ich bin so was von erleichtert, ich könnte die Welt umarmen. Der ganze Stress ist von mir abgefallen, jetzt kann ich das Rennen so richtig genießen. Dachte ich am Morgen in Tobermory noch, dass ich so einen Zeitdruck wie dort nicht nochmal erleben möchte, da wusste ich zum Glück nichts davon, was vor Mallaig noch kommen würde. Aber erst mal gut, dass ich hier war, denn den ganzen Sonntag waren die Überfahrten ausgebucht.

Auf der Isle of Skye angekommen war es noch recht früh am Tag und ich rollte ohne Zeitdruck weiter. Ohne Zeitdruck? Ich kehre in einem netten Restaurant ein und genehmige mir die Suppe des Tages, eine Linsensuppe und Knoblauchbrot. Nebenbei beschäftige ich mich mit dem, was mich auf der Insel erwarten würde. Mein Puls erhöht sich schlagartig. Mit gemütlich würde da nichts sein. Ich hatte 230 Kilometer vor mir bis zur Festlandfähre nach Glenelg. Die letzte würde Skye um 19:00 verlassen. Das bedeutet auch am nächsten Tag muss ich mich sputen, sonst hinge ich bis 10 Uhr am Morgen fest.

Ich beschließe noch bis zum Dunkelwerden zu fahren, um am nächsten Tag nicht mehr so viele Kilometer zu haben und mir einen Platz für mein Zeltchen zu suchen. Keine Ahnung wo. Immer mehr Zeug hat sich in meinen Taschen angesammelt. Ich schleppe 2-mal Milchreis mit, ein viertel Kilo Cheddarkäse, weiche Waffeln – die Kombi Waffeln/Käse ist übrigens sehr lecker-, Apfel, Cappuccino in der Flasche, zwei volle Wasserflaschen, Ingwerkekse, Schokolade, Nussmischung und so weiter mit mir. Meine Taschen bekomme ich kaum mehr zu. Ob das dem schlampigeren Packen geschuldet ist? Wohl eher der Überladúng. In den Bergen aber ganz schön schwer. Und ich habe unglücklicherweise kräftigen eiskalten Gegenwind. Ich gondele komot durch die Gegend.

Am Ende meiner Planungstrecke wollte ich mir einen Schlafplatz suchen. Die Kartenarbeit hatte ich wohl nicht ganz genau genommen bei dieser vorletzten Strecke. Am Ende nämlich befinde ich mich mitten in einem Berg. Den muss ich nun noch hoch. Hier ist es fast alpin. Hier geht es nun noch 12 Kilometer über eine Hochfläche hoch und runter. Hier schlafen? Zu kalt und zu windig. Die Sonne ist schon untergegangen. Von der Straße geht es ab auf Schotter. Auch das noch! Langsam rolle ich nun noch offroad einige Kilometer abwärts. Dann ein Glückstreffer. Ein Cattle Grid, ein Viehgitter, daneben, eingefasst von Farnkrautwedeln ein flacher Grasplatz. Wie geschaffen für mein Zelt. Das Rad kann ich gegen den Zaun lehnen und hänge das Ladegerät für die Batterie meiner elektronischen Schaltung Di2 vorsichtshalber noch mal an meine Powerbank. Miges gibt es wegen des kräftigen Windes keine. Bald liege ich auf meiner Matte in den Schlafsack eingemummelt, alle verfügbaren Sachen an, denn recht warm ist es nicht.

Tag acht: 242 km/ 3400 Hm: über die Isle of Skye – Lochcarron

Halb vier Uhr schreit der Wecker. Ich bin so müde und lasse noch zweimal den 10-Minuten-Timer laufen. Gab es beim Zeltaufbau keine Mücken, so sind die Viecher jetzt um so lästiger. Aus Versehen sprühe ich mir auch noch Mückenmittel ins rechte Auge. Die beiden Becher Milchreis frühstücke ich nebenbei, dann verstaue ich die leeren Becher und anderen Müll in meiner Seitentasche. Irgendwo werde ich ihn wohl illegal in einem privaten Mülleimer am Straßenrand entsorgen.

Um fünf Uhr endlich Start. Ich schiebe ein paar Meter hoch, um mit Schwung über den Cattle Grid zu kommen. Dann geht es in fröhlichem Auf und Ab über Skye. Mitten im Nirgendwo entdecke ich einen roten Briefkasten, so einen müsste ich mal fotografieren, das gibt es auch nur hier. Schon bin ich vorbei und zurückfahren möchte ich nun auch nicht mehr. Wenn ich wüsste … dass ich genau diesen Postkasten doch noch fotografieren würde, die Nackenhaare würden sich mir vor Schock wohl aufstellen.

Ich genieße die Fahrt, die Anstiege nicht sehr lang, dann wieder feines Runterrollen. Irgendwann kommt ein Haus in Sicht, ein Mülleimer daneben außerhalb der Sichtweite des Hauses. Das war meine Gelegenheit. Hier werde ich den Müll einwerfen. Ich bremse, steige vom Rad und will in die Seitentasche greifen. Nanu, wo ist sie? Es beginnt in meinem Gehirn zu arbeiten. Entsetzen macht sich breit. Ich habe meine Tasche verloren! Ein rascher Blick auf den Tacho: Sechs Kilometer in Hügelgelände habe ich schon hinter mir. Ich muss zurück! Wo aber ist die Tasche? Hat sie inzwischen ein Auto überfahren oder ein Autofahrer mitgenommen? In der Tasche sind das Zeltgestänge und Regenzeug. Alles Dinge, die ich dringend brauche. Ich rase zurück – bis hin zu meinem Zeltplatz. Die Tasche liegt auf dem Cattle Grid. Das erste Holpern hat sie vom Rad katapultiert, ich hatte vergessen sie am Rahmen zu verriegeln. Nicht auszudenken, wenn ich wie üblich viele Kilometer, ohne anzuhalten gefahren wäre, 30, 50 oder mehr … und dann erst das Fehlen des Panniers gemerkt hätte. Mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken …

Auf jeden Fall wäre eine Stunde mehr Schlaf gescheiter gewesen als dieses sinnlose Hin- und Herfahren.

Weiter geht die Pechsträhne, ich verfahre mich zweimal, anhalten und zurückfahren. Meine Beine fühlen sich zwischendurch auch schwer an, ich halte und esse etwas, dann geht es besser. Ein schwer bepackter Radfahrer kommt mir entgegen. Gehört der zu uns? Bin ich falsch oder er oder gibt es hier eine Gegenverkehrstrecke. Ich halte an, um das zu kontrollieren. Es will heute kein richtiger Rhythmus aufkommen, auf Musik habe ich auch keine Lust.

Nach Dunvegan steht wieder ein Berg im Weg. Wie fast überall ist die Straße einspurig, alle paar Meter gibt es einen Passing Place zum Ausweichen. Die meisten Autofahrer nehmen das sehr ernst, auch Radfahrern gegenüber. Aber nicht alle. Grad hat sich einer noch schnell an mir vorbeiquetschen wollen. Ich weiche auf den Straßenrand aus, klicke mein linkes Pedal aus, verliere das Gleichgewicht und mein linker Fuß tritt ins Leere. Im letzten Augenblick kann ich mich fangen. Ich schimpfe dem Autofahrer hinterher.

Flynn überholt mich und erzählt mir von seiner teuren Campingplatzübernachtung. Er konnte sie allerdings gar nicht nutzen, da er die ganze Nacht in den sanitären Anlagen gesessen sei, im Licht und der Wärme seinen Reifenschaden zu reparieren. Dementsprechend unausgeruht sei er jetzt und zudem schmerze sein Oberschenkel sehr.

Zusammen kommen wir auf dem höchsten Punkt an, dem Quiraing-Viewpoint Dort erwartet uns ein grandioser Ausblick über das Quiraing-Bergmassiv mit seinen Felsentürmen bis hinunter in die Bucht von Staffin und ein Imbiss-Wagen.

Ich gönne mir einen Latte und einen Muffin, kaufe noch etwas Süßkram, dann stürze ich mich in die Tiefe.

Skye ist wunderbar. Küstenabschnitte wechseln sich mit Seen und atemberaubenden Bergblicken ab. Ich fahre durch Portree, ein von Touristen nur so wimmelnder Ort mit einer malerischen Häuserkulisse. Ich bin froh da wieder raus zu sein. Irgendwo komme ich in den Gegenverkehrsbereich. Da gibt es eine Vielzahl von Radfahrern, die mir entgegenkommt. Ob es die wohl pünktlich zur Finisher-Party nach Inverness schaffen?

Hatte ich gestern Gegenwind, so habe ich den auch heute wieder, der Wind hat unglücklicherweise gedreht. Zurück in Braedfort kehre ich erst mal im Supermarkt ein, denn ab hier gibt es laut meiner Planung über 150 Kilometer nichts. Das bedeutet aber, alles, was ich einkaufe muss ich vor der Fähre über einen höheren Berg und nach der Überfahrt zunächst über einen hohen und mehrere überschaubare Berge karren und dann stand da noch der Pass Bealach na Bà auf dem Programm. Beim Supermarkt treffe ich wieder Flynn. Er hat wieder Probleme mit seinem Reifen, da hilft meine Pumpe auch nicht und meinen Reserveschlauch kann ich ihm leider auch nicht anbieten. Ich versorge mich mit Milchreis, Käse, Tomaten, einem Thunfisch-Sandwitch- Keksen, Kefir, KitKat, Wasser, denn in den nächsten 120 Kilometern gibt es nichts. Ich fahre weiter, es tut mir sehr leid um den Radkollegen. So weit gekommen und nun soll Schluss sein? Auf der Insel gibt es keinen Mechaniker, der nächste keine Ahnung, wie weit weg.

Die letzte Fähre um 19:00 würde ich locker schaffen, egal, was sich mir nun in den Weg stellte an Steilheiten. Und steil wurde es wieder. Fast oben höre ich ein Geräusch hinter mir. Wer kommt da? Ja, Flynn! Irgendwie hat er es geschafft, seinen Reifen zu reparieren. Das freut mich für ihn. Vom höchsten Punkt geht es extrem steil runter. Leichtsinnig bremse ich mit einer Hand und filme mit der anderen. Irgendwann wird es mich wohl mal vom Rad werfen. Die Fähre liegt schon vor Anker. Es ist nicht mal fünf Uhr am Nachmittag.

Die Glenelg-Skye Ferry ist die letzte ihrer Art. Eine Autofähre, deren Deck gedreht wird – von Hand, wohlgemerkt. Sie quert das Meer zwischen der Isle of Skye und dem Festland. Die Strömungen beim Wechsel zwischen Ebbe und Flut sind sehr stark und so leistet die kleine Autofähre „Glenachulish“ hier eine bärenstarke Arbeit, wenn sie etwa sechs Autos auf einmal in nur fünf Minuten auf die andere Seite bringt. Und Hund hilft fleißig mit. Die Überfahrt ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die zweieinhalb Pounds streckt mir Flynn vor, da ich nur einen großen Geldschein habe. Ich teile mit ihm dafür mein Sandwich und die Tomaten. Ich hoffe, die Organisatoren lesen das nicht. Support verboten!

Nicht sattsehen kann ich mich an den Vorgängen rund um das Beladen und Ablegen und beobachte sie durch meine Kameralinse noch einmal vom Berghang aus. Alle anderen Radfahrer sind schon lange weg. Aber mich kann nun nichts mehr stressen.

Ich muss mich nun aber auch auf den Weg machen. Auf meiner Skizze droht der Ratagan Pass in dunkelroten Farben vom Blatt. Das bedeutet nichts Gutes. Nach einigem Schieben bin ich am höchsten Punkt. Hört das denn nie auf mit den übersteilen Straßen? War es sonnseitig fast brütend heiß, so muss ich mich jetzt bei der Abfahrt im Schatten warm anziehen. An der Küste angekommen, dem Loch Duich, weiß ich wieder mal nicht, ob ich an einem See oder am Meer bin. Das muss ich zuhause mal recherchieren. Einige Häuser und eine kleine Einkehrmöglichkeit. Um viel Geld bekomme ich sehr wenig Suppe. Ich fülle noch meine Flaschen auf, um wieder so richtig viel zu tragen zu haben und fahre weiter.

Noch drei Hügel, mit kurzen steilen Schiebeeinheiten, wie üblich, und ich kann mein letztes Planungsblatt aufblättern. Und dann möchte ich mir meinen letzten oder vorletzten Schlafplatz suchen. Das wird auf jeden Fall vor dem gefürchteten Pass Bealach na Bà geschehen, das ist gewiss. Den Pass möchte ich mit möglichst frischen Beinen angehen. Unterwegs noch eine Überraschung. Ich drehe mich nach dem zweiten Berg zufällig nach links, als ich in eine Straße einfädeln möchte und da steht es da das Eilean Donan Castle. Ich war hier schon mal im Rahmen des Celtman Triathlons. Erinnerungen!

Jetzt muss nur noch ein Schlafplatz her. Glücklicherweise ist es trocken. Jetzt fällt mir auf, dass es in den letzten Tagen nie geregnet hat. Nun dämmert es schon und neben der Straße gibt es nichts, wo ich mein Zelt aufpflanzen könnte. Etwas weiter ein nun schon geschlossenes Restaurant. Auf der anderen Straßenseite ein Rasen mit einem Zelt und einem handgeschriebenen Zelt „pitch 10 pounds“. Hierher könnte ich zurückfahren, wenn ich demnächst gar nichts finde. Aber wenn mal ein paar Kilometer rum sind, tut ein Zurück weh. Ich hatte auf meiner Planung eine Kirche vermerkt und google diese: da steht geschlossen, ich finde sie aber auch nicht.

Etwas weiter taucht Lochcarron in meinem Blickfeld auf und … eine Kirche der Gemeinde der Free Church of Scotland, alle wären dort willkommen, das klingt schon mal gut. Rund um die Kirche ein hektargroßes gepflegtes Rasengelände mit unzähligen Grabsteinen aus Stein. Sollte ich dort …? Ich schaue links und rechts die Straße entlang, niemand da. Am großen Gitter ein Schild „Hunde haben keinen Eintritt“, entschlossen mache ich mich am Schließmechanismus zu schaffen, mit einem lauten Quitschen geht das Schloss auf. Recht profan wirkt ein Auto neben der Kirche mit einem „for sale“ Zettel an der Windschutzscheibe. Also ist ein kleines Zelt wohl auch nicht so fehl am Platz. Hinter zwei großen Thuyen ist es ideal. Hinter? Wo ist da hinten und vorne? Auf jeden Fall ist der Platz von der Straße aus nicht einsehbar. Rasch alles hergerichtet und rein in die gute Stube. Irgendwo zwischen den Bäumen habe ich ein Licht gesehen, also nicht zu viel Bewegung draußen machen.

Tag neun: 260 km/ 3500 Hm: Lochcarron – Inverness

Ich schlafe sehr gut, es ist so wunderbar ruhig. Früh raus aus den Federn, das Packen geht immer schneller und routinierter von der Hand. Das Quietschen des Gitters und weg bin ich. Dem Schild mit dem Hundeverbot werden sie wohl noch ergänzen müssen mit „Campieren verboten“. Mein Glück, ein paar Meter weiter gibt es sogar eine öffentliche Toilette, die ich schon öfters in Orten besucht hatte für ein Mindestmaß an Körperpflege und Wasserfassen. Exkurs bezüglich öffentlicher Toiletten: Man darf sich nur nicht einsperren lassen, wie es Steve bei der GBDuro vor zwei Jahren passiert ist. Nur mit vom Waschen der Kleidung nasser Kleidung war er, das Rad vor der Tür, rund 10 Stunden eingeschlossen, bis ihn der erste Kunde befreite. Oje, ein Horrorgedanke!

Noch einen letzten Blick in den Spiegel: Da blickt mich eine grau-wuschelhaarige Frau mit geblümtem Stirnband an, eigentlich noch voller Tatendrang. Kanariengelbes Radtrikot. Ein Wunder, dass das nach über acht Tagen noch so sauber ist, vermutlich liegt das wohl am Material. Ich werde das daheim mal in der Ausrüstungsliste auswerten. Ich spüre mein Sitzleder nach: Kein Problem nach so vielen Tagen im Sattel. Heute bin ich wieder mit meiner Triathlon-Hose ohne Sitzpolstere unterwegs und fahre gut damit.

Genug getrödelt, ich weiß schon, warum … Es ist nun wirklich Zeit mich an den Aufstieg des letzten hohen Passes zu machen, dem von mir gefürchteten Bealach na Bà.

Es ist ein berühmt berüchtigter Pass auf der Applecross-Halbinsel mit einer sich windenden einspurigen Straße, die bis auf 626 Meter ansteigt. Es ist eine der wenigen Straße in den Highlands, die wie unsere Bergpässe in den Alpen angelegt ist, mit engen Haarnadelkurven, die sich mit Steigungen von teils über 25 % den Berg hinaufschlängeln.

Und der Pass fühlt sich wirklich so an wie bei uns daheim. Nur dass bei uns keine Schilder stehen mit einem Abraten für Führerscheinneulinge. Und was „gradients of 1 in 5“ auf der Warnung bedeutet, google ich erst zuhause, aber es klingt nicht gerade beruhigend. Damit ist eine Steigung von 20% gemeint. Und wirklich, die 20% kommen und bedeuten für mich etwa einen halben Kilometer Schieben, der Rest ist fahrbar, auch wenn die Oberschenkelmuskulatur ganz schön brennt.

Unterwegs habe ich Zeit über den anstehenden Tag nachzugrübeln, denn in der dichten Nebelsuppe lenkt mich sonst nichts ab und auf Musik habe ich keine Lust, zu angenehm ist die Stille ohne auch nur ein Auto. Gut so früh gestartet zu sein. Was liegt nun aber vor mir? Es sind noch 260 Kilometer bis Inverness. Ist das machbar an diesem Tag? Oder sollte ich noch eine Nachtruhe einlegen irgendwo? Das wird sich wohl zeigen im Laufe des Tages.

Plötzlich tauche ich aus dem Nebel. Wunderbare Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Auf dem Pass hat eine Gruppe Caravans ihr Nachtlager mit View aufgeschlagen. Die Sonne geht auf, ich treffe auf einen anderen Radfahrer und wir schießen gegenseitig Fotos, es gibt ja nur so wenige, auf denen ich selbst abgelichtet bin.

Dann die Abfahrt. Eine lange Abfahrt. Es ist ziemlich kalt und das hält mich davon ab, müde zu werden. Anhalten die Primaloft-Jacke anziehen ist die beste Option.

Beim Runterfahren weiß ich glücklicherweise noch nichts von Claudia. Im Ziel werde ich erfahren, dass Claudia Gugole genau in dieser Abfahrt gestürzt ist. Sie kann sich an nichts erinnern. Ich vermute, das könnte Sekundenschlaf gewesen sein. Sie ist glücklicherweise nicht schwerer verletzt, muss das Rennen aber abbrechen. Und von hier, vom Ende der Welt ist es nicht leicht nach Inverness zu kommen.

Wieder auf Meeresspiegelhöhe angelangt liegt Applecross. Der Campingplatz mit Restauration noch in tiefem Schlaf. Schade, also kein Wachmach-Latte.

Hinter einer niederen Mauer liegt ein Hirsch. Ist der angefahren worden? Träge hebt er den Kopf, schaut mir in die Augen, dann döst er weiter. Dem geht es gut! Etwas weiter macht sich eine Hirschkuh im Garten direkt neben dem Haus am Gemüse gütlich. Nur von mir bemerkt. Ich bekomme auch langsam Hunger und halte, um fast eine ganze Packung (250g!) Cheddar zu essen. Als Beilage gibt es eine kleine Ciabatta und einen Apfel. Ich lege Kekse griffbereit neben das Studentenfutter in meine Oberrohrtasche. Was jetzt kommt, braucht Mumm. Das weiß ich in dem Moment aber noch nicht.

Die Applecross Coast Route führt, wie der Name schon sagt an der Küste entlang. Wunderbare Blicke inbegriffen, aber einsamst bezüglich menschlicher Spuren. Auf meinem Planungsblatt schaut das Höhenprofil flach aus. Das täuscht, denn der letzte hohe Pass verfälscht das Bild, wie ich bald merke. Das Gelände ist kupiert, es geht ständig hoch und runter. Hoch heißt hier wieder mal ständig sehr steil hoch und nicht selten muss ich wegen ein paar Metern runter vom Rad, aber 16+% komme ich mit der schweren Ladung ohne Leiden nicht hoch. Und Leiden will ich nicht, also absteigen. Tut meinen Muskeln eh gut, mal eine andere Belastung zu erleben. Wardruna mit Helvegen im Ohr nützt im Moment auch nichts.

Unterwegs erwischt mich eine Müdigkeitsattacke. Ich lege mich kurz ins hohe Gras, der Wind hält die Midges davon ab mich lebendig aufzufressen. Aber schlafen kann ich doch nicht. Im Kopf schwirren mir die Kilometerzahlen rum, noch immer sind es 230 Kilometer bis Inverness. Und wenn ich so „schnell“, sprich langsam weiter komme, wie hier auf der Küstenstraße, dann würde ich wohl bis zur Finisher-Party unterwegs sein. Das lässt mir keine Ruhe, denn die Party wäre am nächsten Tag am Abend und um 5 Uhr früh müsste ich schon am Flughafen sein. Das Rad verpacken müsste ich dann wohl nachts. Ich rappele mich auf und starte, um die verlorenen 7 Minuten wieder aufzuholen. Keinen Spaß macht etwas später die Horde wild gewordener Ferraris und Co, die mit aufjaulenden Motoren die Küste entlangrasen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die denken wohl, die Passing Places sind nur für die anderen da. Das ist nun wirklich der letzte, hoffe ich, und schon rast ein nächster um die Kurve. Die spinnen hochgradig!

Es ist schon später Vormittag, da hellt sich mein Gemüt schlagartig auf. In der Ferne erkenne ich eine weißgetünchte Häuserzeile. Shieldaig!!! Erinnerungen kommen auf: Fünf Jahre zuvor war ich schon einmal hier, beim Celtman Extreme Triathlon. Ich erinnere mich an die fast 4 km Schwimmen im 8° kalten Wasser mit Millionen von Quallen, die Radstrecke über die Highlands und der abschließende Marathon über drei Gipfel des Bergmassivs Beinn Eighe. Ein tolles Abenteuer, aber eine Marathonzeit von fast 9 Stunden zeugt von der Härte des Bewerbs, bei dem man fast weglos mit Kompass und Karte bewaffnet über die Berge irrte. In Shieldaig endlich ein Laden. Davor sitzt … Flynn. Er schwärmt mir vor, was er schon alles gegessen hat, wenn ich Glück habe, gibt es noch eine Dose mit dem leckeren Thunfisch-Salat mit Gemüse oder so. Das Geschäft schaut geplündert aus, vor Flynn waren da wohl schon viele andere. Aber ich bekomme meine gewohnte Kost: Kefir, Ingwerkekse, KitKat und wirklich eine Dose Fertignahrung ist noch da, die letzte. Einen leckeren Kaffee gibt es auch noch. Was will frau mehr? Flynn erkundet inzwischen, wo der auf Google Maps eingetragene Trinkwasserhahn ist. Dann noch ein kurzer Halt am Ende des Dorfes in der öffentlichen Toilette. Die erkenne ich, als ich sie sehe: Hier war die Radwechselzone, alle Triathlon-Räder waren auf der schmalen Straße aufgefädelt wie Perlen.

Zehn Kilometer weiter liegt Torridon, mein Herz hüpft. Hier war das Ziel des Celtman und die Straße, die ich jetzt nehmen muss, bin ich auch schon gefahren. Wunderschön unter den Berggipfeln entlang. Ich komme auch an dem kleinen Wäldchen vorbei, hier war der T2 Wechsel beim Laufen. 10 Minuten vor Cut off hatte ich es hierhin geschafft und musste dann noch über die drei Gipfel hoch über mir, anstatt rund um das Massiv. Memories …

Die Straße ist, nach all dem, was ich heute schon erlebt hatte, angenehm zu fahren. Leichte Steigung, viele Ausweichmöglichkeiten für den langsam zunehmenden Verkehr. Die Autofahrer sind allerdings sehr zuvorkommend gegenüber Radfahrern. Das muss ich rückblickend für fast alle Teile Englands und Schottlands sagen. Fast.

In Kinlochewe möchte ich nochmal meine Wasserreserven auffüllen. Die öffentliche Toilette ist mit einem Baustellenzaun gesperrt. Ich frage den Arbeiter dort, ob ich trotzdem etwas Wasser einfüllen könne. Er öffnet. Wir quatschen etwas. Beeindruckt von dem, was ich gerade mache, bringt er mir eine kleine Wasserflasche. Höflich bedanke ich mich und traue mich nicht nein zu sagen, obwohl ich weiß, dass ich eh nur meine kleine Flasche austrinken werde, die große und nun auch die neue kleine über die Hügel tragen werde. Und wirklich, die kleine Wasserflasche sparte ich mir auf und trank sie vor dem Flugplatz-Security-Check in einem Zug aus. Wie krank ist das denn … Daran muss ich arbeiten. Beim Losfahren nuschelt der Mann noch was von einem Berg. Den hatte ich durch das verzerrte Profil auf meinem Blatt nicht auf dem Schirm. Schock!

Am Beginn des 200-Meter-Anstiegs treffe ich wieder auf Flynn. Ich werde ihn erst wieder am nächsten Tag im Ziel sehen, wo er von seiner besseren Hälfte und Schwiegerfamilie empfangen wird. Er ist vernünftig und plant, vor allem wegen seines immer mehr schmerzenden Knies, eine Übernachtung in einer Pension oder ähnlichem ein. Unterwegs werde ich noch mehrmals daran denken, wie sinnvoll diese Taktik auch für mich gewesen wäre.

Was nun kommt, ist zwar vom Profil her eine Wohltat. Es geht fast 50 Kilometer stetig leicht bergab und ich komme mega schnell weiter. Wermutstropfen ist nur, dass wir auf der ziemlich befahrenen Hauptstraße unterwegs sind. Unterwegs wieder mal ein obligatorischer Powernap, bei dem ich wie üblich nicht einschlafe, aber das Rasten mit geschlossenen Augen bringt auch was. Auf den letzten Kilometern wird der Verkehr noch stärker, hier hätte es allerdings eine optionale Gravel-Ausweichstrecke gegeben. Ich verzichte dankend und hoffe, mein Leben nach so vielen Kilometern nicht aufs Spiel zu setzen. Dann aber schickt mich mein Navi urplötzlich nach rechts weg und bis zum Ziel darf ich nun wieder auf sekundären Sträßchen radeln, natürlich wieder etwas profilierter. Man gönnt sich ja sonst nichts.

In großem Bogen geht es um einen See herum. Sehr idyllisch. Aber bei jedem Stopp bin ich von Bremen und ähnlichem umvölkert. Besser nicht stehen bleiben. Mein Rad macht wie schon in den letzten Tagen einen Höllenspektakel, ich höre es schon gar nicht mehr und mache mir auch keine Sorgen mehr. Was kommt, kommt …

Es ist schon später Nachmittag als ich in Muir of Ort einrolle und mich zum Supermarkt durchfrage. Auch hier das volle Programm: Das Wichtigste ein Latte (-Macchiato mit zweimal Zucker!), Kefir, Käse, Tomaten, Sandwich, Ingwer-Kekse und eine Eineinhalbliter-Flasche Wasser. Wie vorher vermutet, ist die große Trinkflasche noch fast voll und ich nutze sie mein Rad etwas zu säubern. Hhhahahhaaa!

Ich rechne nach: Bis ins Ziel sind es nun noch schlappe 90 Kilometer. Das ist doch nicht viel, grad mal so wie Brixen-Bozen-Brixen. Wenn ich jetzt losfahre, wäre ich locker gegen halb zehn im Ziel. Mein Zelt müsste ich dann nicht noch einmal auf- und abbauen, das klingt verlockend, also los! Die ersten 30 Kilometer laufen auch recht flüssig. Dann stehen noch drei Berge an. Und die drohen vom Blatt mit saftigen Steigungen und mit insgesamt knapp 1000 Höhenmetern. Oh nein!

Unterwegs suche ich immer mal wieder einen guten Grund, um stehen zu bleiben. Eine Blindschleiche, unterarmlang, mitten auf der Straße. Wenn da ein Auto käme, dann wäre sie platt. Ich versuche sie wegzuscheuchen, aber auf dem glatten Asphalt hat sie keinen Halt und schlängelt auf der Stelle. Mit einem kräftigen Zupacken nehme ich sie auf und schleudere sie weit weg in die Büsche. Die hat nochmal Glück gehabt.

Der erste fängt schon sehr steil an, wird dann flacher, ich schaffe es im Sattel zu bleiben. Na also, nicht so schlimm. Der zweite ist zum Teil Schiebestrecke für mich, zwischen 15 und 20% Steigung. Dann wird es langsam dunkel, sprich 11 Uhr ist vorbei. Also ist wohl nichts mit Zieleinlauf um halb zehn. Weit muss ich hochschieben auf den dritten Hügel, denn bei uns zuhause wäre das so einer. Irgendwo auf der Hochfläche müsste eine Gravelpassage abgehen. Hermann hatte mich aber informieret, dass die meisten auf der Straße fahren würden. Nanu? Ich frage mal beim Organisator nach und bekomme auch bald eine Antwort via E-Mail. Und wirklich, bei der Abzweigung steht ein großes Holzschild, dass die Panceltic-Rider auf dem geteerten Radweg bleiben sollten. Mein Navi spielt verrückt, als ich mich von der hochgeladenen Strecke entferne, und will mich immer wieder zur Originalroute zurück zwingen. „Nein“, sage ich laut. Hier oben ist es ziemlich kalt. Oder ist das meiner Müdigkeit geschuldet? Die überkommt mich jetzt nämlich und ich denke wehmütig, dass meine Mitradler jetzt wohl alle irgendwo schlafen würden. Eine Nacht am Ende des Rennens durchfahren macht sicher niemand.

Dann bin ich wieder auf dem originalen Track und nah bei Inverness. Mein Navi hat allerdings seinen Dienst quittiert und schickt mich beim letzten Kreisverkehr mehrmals die Runde. Die richtige Abfahrt finde ich im Dunkeln nicht und so verliere ich viel Zeit, um Google zu befragen, wo es hier zum nahen Campingplatz, dem Zielort geht. Irgendwann bin ich dann dort, es ist kurz vor 1 Uhr in der Früh. Um ein wärmendes Lagerfeuer sitzen ein paar Leute und warten auf die letzten Ankömmlinge an diesem Tag, oder nein: der neue Tag hatte ja schon angefangen, es ist kurz vor eins. Auf einen Schlag ist die lange Reise vorbei, das muss frau erst mal fassen …

Ich bekomme noch was zu essen und mir wird angeboten, anstatt mein Zelt aufzubauen, im großen (Pferde-) Transporter der Organisation zu schlafen. Nach einer Dusche wickele ich mich in meinen zu dünnen Schlafsack und friere mich durch die restliche Nacht, nahezu schlaflos. Das kommt davon, wenn man von der „letzten Nacht durchfahren“ spricht. Trotzdem bin ich munter am nächsten Morgen, kann in aller Ruhe mein Rad auseinanderbauen. Das hat wider Erwarten gut durchgehalten. Als ich das Sattelrohr abziehen und die Schelle wieder zuschraube, funktioniert das nicht: das Gewinde ist kaputt. War das das Geräusch? Was wäre passiert, wenn die Klemmung unterwegs nachgelassen hätte? Ich hätte kein Ersatzteil mitgehabt. Und mit einem Sattel, der womöglich ganz runterrutscht und sich nicht fixieren ließe, hätte ich wohl das Rennen vorzeitig beenden müssen. Glück gehabt!

Den ganzen Tag ist viel los im Zielbereich, ständig kommen Fahrer an, ein Plausch hier, einer da. Später ziehe ich ins Hotel, nutze meinen Essensgutschein bei der Finisher-Party, trinke endlich mal ein schottisches Bier. Ich erstaune dabei die Barfrau, indem ich meinen Wunsch äußere, die Hälfte Bier, die andere Hälfte bitte Apfelsaft – das beste nach-dem-Sport-Getränk!!! Ich lerne ein paar Leute kennen, verabschiede mich frühzeitig, denn ich habe Schlaf bitter nötig. Allerdings sei mir der schon wieder nicht lange gegönnt: Um vier muss ich schon wieder raus aus den Federn, das Taxi zum Flughafen wartet.

Begriffsklärung: Ein solches Event nennt sich zwar Rennen, aber für mich ist es eher eine gemeinsame und doch nicht gemeinsame Fahrt mit vielen Gleichgesinnten. Das einzig, das mich an ein Rennen erinnert ist die vorgegebene Zielzeit, durch die die Tage auf dem Rad für mich gezwungenermaßen etwas intensiver sind und die Nächte recht kurz, damit ich es zeitlich ins Ziel schaffe.

Fazit: Meine Planung hat sich zwar schon nach einem Tag in Luft aufgelöst und ich hinkte meinem Pensum immer nach, aber am Ende war ich doch nur 4 ½ Stunden hinter meinem Plan im Ziel. Ich bin doch ein bisschen stolz auf meine Leistung.

Geamt-Ergebnis:

64. von 165 der Full Route – lange nicht die letzte … denn: gestartet waren insgesamt gut 300 Fahrer, ins Ziel kamen 101 von 165 der langen Strecke und 88 von 139 der kurzen. Dabei muss erwähnt werden, dass ziemlich einige der Long Distanz unterwegs auf die kurze Strecke wechselten. Diesen Wunsch verspürte ich überhaupt nie! Zu schön war das Abenteuer Full Route des Panceltic Ultra … Ich genoss (fast) jeden Kilometer.

Gabriele Winck, 111 in the Pan Celtic Race 2024 event – MAProgress

Kommentar zum Video:

“Cracking video and photos – it does make it look all a bit easy doesn’t it! Or maybe that’s just me – no images of suffering – I’ve showed it to my wife to give her an insight into the stunning scenery we were privileged to see.” (Sean Case)

Übersetzung: Tolles Video und Fotos – es sieht alles ein bisschen einfach aus, nicht wahr! Oder vielleicht bin das nur ich – keine Bilder des Leidens 😆 – ich habe es meiner Frau gezeigt, um ihr einen Einblick in die atemberaubende Landschaft zu geben, die wir sehen durften. (Sean Case)

Ich: Naja, die Bilder des Leidens (gab es die überhaupt?), dazu hatte ich wohl keine Kraft …, aber die sind sicher irgendwo zwischen den Bildern wunderschöner Landschaften …

Einige Bilder, bunt gemischt …

Schreibe einen Kommentar